ステレオカメラを使っていて不満なのは、ステレオベースが固定という点である。例えば、近所の松本城などを撮っても、さっぱり立体感が出ない。こればかりはS1を以ってしても、如何ともしがたい。この夏、青森に旅行に出かける際、奥入瀬の渓流美や恐山の荒涼とした光景を撮るためにペンタックスのMZ-3でツイン・リグを組んだ。MZ-3は現行の一眼レフカメラの中では最も小型軽量の部類で、2台並べて使う分には申し分ないものである。

S1の写りに魅了され、購入直後に中古で手に入れていたブラック・ヘキサーが1台手元にあった。しかしステレオ写真以外に写真を撮る気がほとんど起きないため、試写しただけで仕舞いこんだままだった。で、当然のことながらもう一台ヘキサーがあれば、ツイン・リグができるなぁと思った次第である。

コニカでは以前、オプションで電磁レリーズソケットを追加するサービスを提供していたが、部品がなくなったとかで今はやってくれない。そこで仕方なく自分でソケットを付けることにした。シャッターユニットからグランド、フォーカスとAEのプリセット、シャッター・リリースの3本の線を引き出すだけの作業だが、以下の手順をみて自分でもやって見ようと思ってしまった方が万一いたとしたら、ようく考えてくれぐれも自己責任でやってください。大切なヘキサーが壊れちゃっても、私は一切責任は取りませんからね。

1.トップ・プレートを外す

背面の二ヶ所、左側面の一ヶ所、前面の隠しねじ二ヶ所(図1)を外すと、トップ・プレートが外れる。ストロボ用のリード線がトップ・プレートとボディをつないでいるので、切らないように注意すること。

図1 隠しねじの場所

2.シャッターユニット

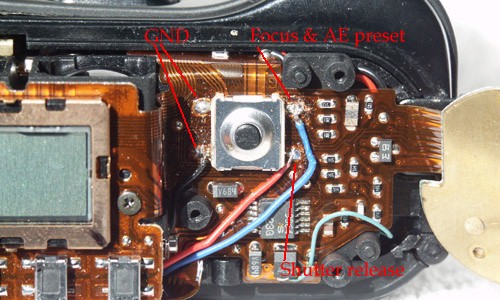

絞りダイヤル、メインスイッチがのっている右端のプリント基板を留めている3本のねじを外すと(図2)、シャッターユニットが現れる(図3)。ねじを外す前に、絞りダイヤル、メインスイッチの回転角度を控えておくこと。シャッターユニットの周囲にある4つの接点のうち、左2箇所はグランド、右上がフォーカスとAEのプリセット、右下がシャッター・リリースになっている。基盤にダメージを与えないよう、すばやく3本のリード線を半田付けする。

図2 シャッターユニット上のプリント基板

図3 シャッターユニット

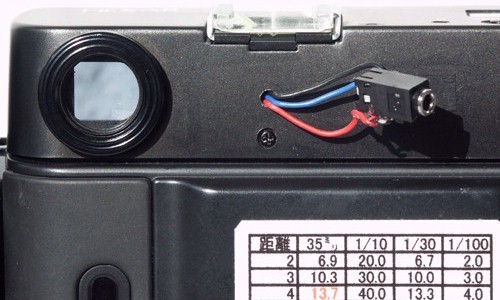

トッププレート内部には市販のステレオミニジャック(2.5mm)を組み込む余地がないので、ビューファインダー横に穴を開け、ミニジャックを取り付けた。汚いし耐久性はないが、とりあえずよしとする。

図4 ステレオ・ミニジャック

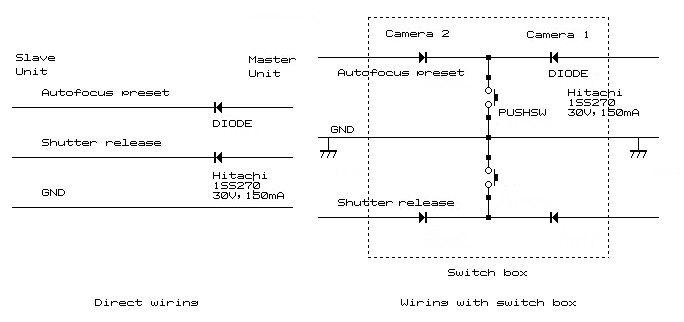

引き出した3本のリード線を直結するか、スイッチボックスを介して2台のカメラを制御するためのケーブルを作成する。図では安全を見越して、ダイオードで2台のカメラの回路を分離しているが、Hexarの場合、ダイオードを入れなくとも相互に干渉することはない模様(もちろん、ダイオードを使うことをお勧めします)。

図5 2台のHexarをつなぐためのケーブル

HexarにはプログラムAE、絞り優先AE、マニュアル露出の3つの露出モードがある。両方を絞り優先AEにして露出が合えばよいのだが、まあたいていは微妙にずれる。完全に同じ露出にするためには、面倒でもマニュアル露出にする必要がある。ただしマニュアル露出モードではスポット測光になる。風景を撮る場合などは中央部重点測光の方が好みなので、絞り優先モードで測光し、マニュアルモードに変更後、シャッタースピードをセットするようにしている。2台目はあらかじめマニュアル露出モードにしておいて、同じシャッタースピードをセットする。

ステレオベースからして離れた被写体を撮るのが前提なので、オートフォーカスでだいたい大丈夫。システマティックな計測はしてないが、同期精度は十分に実用範囲。ストロボ同期も問題なし。

図6 スイッチボックスをつけた状態。最短ステレオベースは約14.5cm。

図7 横位置で一部カメラを重ねた状態。フィルム面のズレは約4.0cm、最短ステレオベースは11.0cm。

図8 縦位置で一部カメラを重ねた状態。フィルム面のズレは約3.5cm、最短ステレオベースは7.5cm。

作例1:ライトアップされた紅葉(平行法)

作例2:美ヶ原高原美術館(平行法)